|

(Abbildungen in Arbeit)

SCHATTEN-SPIELE

Stichworte zu einem Vortrag an der Universität

Graz 1999.

Erschienen in: Schwarz. Sein oder Nicht-Sein.

Kunsthistorisches Jahrbuch Graz, Band 28, Graz 2004, S.176-186

Ob man Schwarz für eine besondere oder eine normale Farbe hält,

hängt vom jeweiligen historischen Verständnis ab. Kunsthistoriker

tendieren dazu, es als Unfarbe zu denunzieren. Das hängt damit

zusammen, dass erst seit dem 20. Jahrhundert die Emanzipation des Schwarz

als eigenständiger Farbe eingesetzt hat. In der neuzeitlichen Malerei

war Schwarz das Medium der Darstellung von Lichtverhältnissen.

Im Hell-Dunkel diente es als Darstellung der in die Dunkelheit übergehenden

Schatten.

In der folgenden halben Stunde möchte ich über das neue Interesse

am Schatten referieren und inwiefern das für das Verständnis

der neueren und neuesten Kunst von Interesse sein kann. Drei berühmte

Kunsthistoriker haben in den letzten Jahren Bücher zu diesem Thema

veröffentlicht: Ernst Gombrich 1995 (deutsch: SCHATTEN. Ihre

Darstellung in der abendländischen Kunst, Berlin 1996), der

immerhin einen De Chirico von 1914 anbietet, Michael Baxandall 1995

(Löcher im Licht. Der Schatten und die Aufklärung,

München 1998), der zwar nicht in den künstlerischen Beispielen,

aber in der Berücksichtigung der Wahrnehmungstheorie innovativ

ist, und Victor Stoichita 1997 (A Short History of the Shadow,

deutsch: Eine kurze Geschichte des Schattens, 1999), der immerhin

bis zu Malewitsch, Picasso, Duchamp, Beuys, Warhol und Boltanski, also

praktisch in die Gegenwart gelangt. Diese Bücher haben unmittelbar

eine breite Resonanz erfahren und stehen in einem weiteren Zusammenhang.

Der Schatten ist keine Selbstverständlichkeit: Jean Piaget hat

1927 herausgefunden, dass er von Kindern erst ab einem bestimmten Alter

(damals 9) als etwas nicht unmittelbar mit dem Körper Zusammenhängendes

verstanden wird, das mit Licht und Raum zu tun hat. Er diente in der

perspektivischen Konstruktion der Wirklichkeit als ein zentrales Argument,

das freilich immer wieder durchbrochen worden ist.

Konrad Witz: Anbetung der Könige, 1444 (Kunstmuseum

Genf, Abb. links)

Das Kind auf dem Schoß Mariens blickt nach rechts aus dem Bild,

doch sein Schatten wendet sich dem knieenden ersten König zu und

segnet diesen (vgl. Detail, Abb. rechts). Die Sprache des Körpers

und die Zeichnung des Lichtes (wörtlich: Fotografie!) gehorchen

manchmal nicht den gleichen Regeln, indem sie mehr erzählen als

in der Realität sichtbar ist.

Agostino Veneziano: Die Akademie des Baccio Bandinelli,

1531 (Abb. links)

Die Handhaltungen der Akademielehrer und –schüler sind befangen

in ihren Tätigkeiten des Kopierens und sich nach Normen orientierenden

Gestaltens. Ausgerechnet die Venusgestalt, die einer nahe am Licht hält,

wirft keinen Schatten – wie zum Ausgleich erhebt die mittlere der

drei Grazien auf dem Bord im Hintergrund ihren rechten Arm, wenn auch

nur als Schatten. Es sind die Schatten, die hier aus der Statuarik ausbrechen,

um in ein Gespräch einzutreten. Auch der rechte, würdig wirkende

ältere Herr mit der Kappe wird im Schatten zu einem Clown, zu einer

Art Hofnarren. Hier ist es der Kontrast von Körperhaltungen und

intendierten Handlungen, die Übersteigerung, die sich von der äußeren

Diszipliniertheit abhebt, die ein Merkmal manieristischer Weltsicht

wird.

Otto van Veen: Amoris umbra invidia

(Neid als Schatten Amors).

Aus: Amorum Emblemata, 1608

Der Schatten kann Widersprüchliches zeigen, weil er auf der Kehrseite

des Lichtes liegt. Mit ihm lässt sich auch moralisch demonstrieren,

dass im Licht der Liebe der Schatten des Neides nicht zu übersehen

ist.

Joseph-Benoît Suvée: Dibutades oder die

Erfindung der Zeichen-Kunst, Brügge, Groeningemuseum

Bartolomé Esteban Murillo: Die Erfindung

der Malkunst, ca.1670

Das

oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.

Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor

die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers

Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde

ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand

nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine

Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise

nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten

keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der

Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn

fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA

ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:

Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten

Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,

dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit

in dieser Welt des Schattens begründet liegt. Das

oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.

Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor

die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers

Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde

ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand

nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine

Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise

nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten

keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der

Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn

fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA

ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:

Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten

Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,

dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit

in dieser Welt des Schattens begründet liegt.

Im 19. Jahrhundert verselbständigt sich der Schatten auf vielfältige

Weise, indem er nicht mehr auf die Vergangenheit des Ursprungs oder

die Gegenwart des äußeren Raumes verweist, sondern in der

Romantik eines Peter Schlemihl (Adalbert von Chamisso, 1814)

vom Körper lösbar wird, oder zur dunklen Seite eines seelischen

Innenraumes eines verzweifelten Menschen werden kann, wie bei:

Johann H.W. Tischbein: Der lange Schatten, 1805

(zuletzt in der Frankfurter Ausstellung Innenleben zu sehen)

zur ständigen Anwesenheit des im Bild nicht Darstellbaren:

Jean-Leon Gérôme: Golgatha: „consummatum

est“ (1867)

... oder in die Zukunft verweist, wie sie sich der Mutter Gottes in

der Werkstatt des Zimmermanns als Kreuzigung ihres Sohnes zeigt:

William Holman Hunt: Der Schatten des Todes, 1873.

(Abb. links)

Die Moderne hat immer wieder ein gebrochenes, nämlich antinaturalistisches

Verhältnis zum Schatten gehabt, mag der Schatten des Nagels in

dem kubistischen Bild Geige und Palette von Georges Braque (1909,

Abb. rechts) auch den Betrachter nachdrücklich darauf aufmerksam

gemacht haben, dass das Bild kein Fenster mehr in eine andere Wirklichkeit

sein soll, sondern die Oberfläche selbst ein ästhetisches

Feld wird.

Die drei folgenden Bilder zeigen die Möglichkeiten einer Verselbständigung

des Schattens auf, die auf andere Realitäten verweisen, auf eine

psychologisch-bedrohliche bei:

Edvard Munch: Pubertät, 1893 (Abb. links)

auf eine soziale Entfremdung bei:

Christian Schad: Bildnis Dr. Haustein, 1928 (Abb. rechts)

Der Künstler selbst hat darauf hingewiesen, dass er in diesem dreifingrigen

Schreckensgespenst mit Blähkopf keine Vorahnung des Selbstmordes

des von der Gestapo bedrohten Berliner Arztes und Salonlöwen gemalt

hat, sondern dass es sich dabei um seine damalige Freundin Sonja (ebenfalls

1928) gehandelt habe. Im Profil ist der Schatten immer der oder das

Andere, wogegen das frontale Spiegelbild das Ich zeigt. Es geht hierbei

um die bedrohlich empfundene Beziehung der Geschlechter und weniger

um die Überraschung, dass ein Schatten vielleicht gar nichts mit

dem zu tun hat, der ihn wirft:

Rene Magritte: Das Prinzip der Unsicherheit, 1944

Der surrealistische Effekt liegt darin, dass in der Wirklichkeit der

Schatten einen Rückschluss auf den Körper erlaubt, durch den

er als Mangel (an Licht) überhaupt entsteht. Der Schatten ist zwar

etwas, insofern er gesehen werden kann, er ist aber auch weniger, weil

er anzeigt, dass der Körper ein Hindernis für das auf ihn

geworfene Licht darstellt. Der Schatten ist in jedem Fall ein Zeichen

der Gegenwart - wenn man sich denn auf ihn verlassen kann. Diese Frau

kann sich auf ihn nicht verlassen, ihr Schatten ist ein anderer, ein

Vogel, eine Transformation, ein Zeichen eines anderen Bewußtseinszustandes,

womit er in eine andere Wirklichkeit verweist, in das Traumbewußtsein

oder sonstwohin, was mit dem augenblicklichen Dasein nichts zu tun hat.

Doch der Schatten ist aufdringlich, auch wenn er normalerweise nicht

gesehen wird. Wenn er sich in dieser Weise verändern würde,

wüssten wir als Betrachter sicher nicht mehr, wer wir eigentlich

sind. Wir sehen uns selbst nur in Teilen des Körpers, fast als

ganzes nur im Schatten, der zwar als Schein abgetan wird, aber genau

das Gegenteil davon ist. Schein und Schatten schließen einander

aus.

Im 20.

Jahrhundert blieb ein solches Interesse am Schatten die Ausnahme, da

er die raumzeitlichen Verbindungen der Wirklichkeit sichtbar macht,

für die sich die Moderne nicht interessierte. Doch zwingen nicht

die eingangs erwähnten kunsthistorischen Bücher, sondern Bildwerke

aus den letzten Jahren dazu, sich erneut mit dem Schatten zu beschäftigen. Im 20.

Jahrhundert blieb ein solches Interesse am Schatten die Ausnahme, da

er die raumzeitlichen Verbindungen der Wirklichkeit sichtbar macht,

für die sich die Moderne nicht interessierte. Doch zwingen nicht

die eingangs erwähnten kunsthistorischen Bücher, sondern Bildwerke

aus den letzten Jahren dazu, sich erneut mit dem Schatten zu beschäftigen.

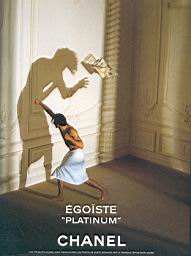

Werbung für Egoiste PLATINUM von Chanel, 1994

Der Schatten ist keineswegs mehr in der Defensive gegenüber der

Wirklichkeit, wie in dieser Werbung für ein Duftwasser suggeriert

wird. Immerhin muß er imstande gewesen sein, die Flasche an sich

zu nehmen, die er in dieser Attacke des “Egoisten” wieder

verliert. Der Schatten ist mehr als nur der Mangel an Licht, er scheint

sogar stärker als die Wirklichkeit, wenn er dort wieder ersteht,

wo die Werke von ihren Sockeln verschwunden sind, wo die Simulation

sie zu ersetzen scheinen:

Regina Silveira: Meisterwerke (in Absentia), 1993

Die Künstlerin verweist darauf, dass auch nicht unmittelbar präsente

Werke ihre Schatten in die Gegenwart werfen, dass Marcel Duchamps Ready-made

Fahrradrad (1913) mehr ist, als nur die Erklärung zur Kunst, als

ein nobilitierender Sockel, auf den man Alltagsgegenstände postiert.

Die

Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen

Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,

weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte

befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück

auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei

von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.

Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule

und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät

etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image

vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst

kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten

Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl

als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten

zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,

obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins

Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie

werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,

die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst

demonstrieren. Die

Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen

Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,

weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte

befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück

auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei

von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.

Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule

und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät

etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image

vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst

kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten

Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl

als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten

zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,

obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins

Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie

werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,

die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst

demonstrieren.

Mark Tansey: a, 1990

Giorgio Vasari:

Der Ursprung der Malerei, 1573,

Casa Vasari Florenz

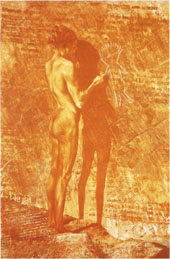

Auch dieses Bild des amerikanischen Künstlers Mark Tansey, dessen

Eltern übrigens Kunsthistoriker sind und der vielleicht aufgrund

dieser Schulung sich vieler Vorbilder entsinnt, übt durch die Überlagerung

von Zitaten einen sehr starken Druck auf jede Deutung aus. Nach einer

kurzen Beschreibung werde ich kursorisch die wesentlichsten Punkte zusammenfassen.

In dem gelben Bild zeichnet ein von hinten gesehener Ureinwohner in

einer (vermutlich platonischen) Höhle ein Strichmännchenn

an die Felswand, deren Struktur von einem Text gebildet wird. Tansey

bezieht sich auf eine andere Tradition vom Ursprung der Malerei, nämlich

auf den Künstler, der selbstverliebt seinen eigenen Schatten nachzeichnet,

wie wir es z.B. von Giorgio Vasari, dem Ahnherrn der Kunsthistoriker,

kennen.(Abb. oben rechts)

Vom Blickpunkt des Künstlers aus zeigt Claudio Parmiggiani

den konsequenten Schluss auf: Selbstporträt , 1979

Tansey: a (Abb.oben)

Aber es reicht nicht, auf derartige Vergleiche hinzuweisen, weil Tansey

gänzlich andere Interpretationshilfen liefert:

1) Der Künstler malt immer monochrom. Hier ist die Welt gelb. Das

bedeutet unter Hinweis auf Textstellen von Claude Levi-Strauss und Jean

Jaques Rousseau, dass das nicht die wirkliche Welt zeigt.

2) Wenn man den zugrundeliegenden dekonstruktivistischen Text des Freundes

und Schülers von Jaques Derrida, Paul de Man, Blindness and

Insight, (”Blindheit und Einsicht”) liest, wird man das

Geschehen verfehlen. Man kann nicht zugleich lesen und sehen.

3) Das Verhältnis der drei Realitätsebenen - Mann, Schatten

und Zeichnung - ist reduziert auf das am zentralen Punkt befindliche

Stäbchen. (Vgl. Abbildung im Text Die Allegorien

des Mark Tansey) Kommt man von den anderen Darstellungen des Ursprungs

der Malerei her, vermutet man, dass der Urmensch seinen Schatten nachzeichnet.

Aber jenseits, oder neben dem Schatten erscheint etwas ganz anderes.

Der Schatten steht nicht am Anfang, sondern zwischen Mensch und Kunst.

4) Im Kopf des Männchens steht vordergründig der erste Buchstabe

als Beginn des Alphabets, zugleich verneint das A diese These, es ist

als Alpha privativum der Hinweis auf die Nichtform, den Nichtlaut, die

Nicht-Schrift, auch die Nichtkunst, den Nichtursprung.

5) Daraus kann nur geschlossen werden, dass alle diesbezüglichen

Thesen unzuverlässig sind, weil vielleicht die Frage falsch ist.

Im Rahmen des platonischen Höhlengleichnisses durchschaut auch

der Urmensch in der Unterscheidung von Schatten und Kunst (Idee) keineswegs

die Täuschung, weil ihm kein Spiegel zur Verfügung steht,

in welchem er den Schein zu durchschauen vermöchte. Erst der Betrachter

hätte die Möglichkeit dazu. Doch der Betrachter sieht wiederum

nur die Täuschung eines mimetisch wirkenden Bildes. Wir müssen

intensiv recherchieren und reflektieren, um die Art der Darstellung

zu verstehen und die Art der ”Repräsentation” zu erkennen.

6) Diese Art des Schattens soll in die tiefe Vergangenheit verweisen,

aber sie hat etwas Irritierendes, weil es der Schatten im Licht ist,

nämlich der Schatten der hellsten Farbe Gelb. Die Monochromie zeigt

nicht nur, dass das nicht die wirkliche Welt ist, sondern auch noch

etwas im Sinne der Farbtheorie Erstaunliches.

Wenn man den Inhalt auf einen Punkt reduzieren wollte, geht es dabei

um die Veranschaulichung des undarstellbaren Ursprungs der Kunst, aber

auch der Sprache. Was am Anfang steht, läßt sich nicht zeigen.

Die Hand im Bild des Urmenschen ist auf den (undarstellbaren) Punkt

des Ursprungs der Gestaltung gerichtet. Diese Handhaltung ist nicht

Ausdruck des Urmenschen, vielmehr ist sie die Konkretisierung eines

dekonstruktivistischen Denkens, ein auf die Spitze getriebener Neokonzeptualismus,

wie man ihn selten in unseren Tagen findet.

Es gibt nicht nur Schatten in Bildern, sondern auch Schattenbilder.

Es sind vor allem Künstlerinnen, die sich dieses Mediums, das an

den biedermeirlichen Scherenschnitt erinnert, bedienen. Vor wenigen

Jahren wurde der Eiserne Vorhang der Wiener Staatsoper von einer

Künstlerin, Kara Walker, mit einem derartigen Schattenriss umgestaltet,

d.h. überdeckt.

Mein letztes Beispiel stammt von Rosemarie Trockel (Paare, 1998).

Leider verrät der   Katalog

der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,

die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.

Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte

Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn

man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt

zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das

Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)

als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem

sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss

der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls

verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen

Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll

vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt

des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt. Katalog

der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,

die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.

Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte

Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn

man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt

zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das

Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)

als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem

sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss

der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls

verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen

Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll

vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt

des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt.

Verweist

man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger

Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,

sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren

Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,

sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die

politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen

Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen

ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und

alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt. Verweist

man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger

Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,

sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren

Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,

sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die

politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen

Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen

ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und

alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.

Nachwort 2004:

Mittlerweile wird die Druckfassung des Vortrages im Kunsthistorischen

Jahrbuch Graz mit fünfjähriger Verzögerung angekündigt.

Das Thema mag in den vergangenen Jahren oft genug behandelt worden sein.

Es scheint aber seine Brisanz nicht allgemein bewußt zu sein.

Es mag ja sein, dass z.B. in Bildern von Pieter Janssens Elinga (1623-1682),

wie in dem Interieur mit Maler, lesender Dame und kehrender Magd

(s. Abb.) aus dem Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt a.M.,

"ein in die Ecke gestellter, Schatten werfender Stuhl" zu

einem typischen Merkmal des Künstlers zählt. Naiv gefragt:

Wie vermag ein von außen in den Raum eingedrungener Lichtfleck

auf die Wand "zurückstrahlen" und so einen Schatten des

Stuhles werfen? Fast scheint es, als ob der Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter

dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende

Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,

sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne

beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel

ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz

zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel

am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben

zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,

wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,

Abb. rechts) kennen.

Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter

dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende

Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,

sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne

beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel

ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz

zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel

am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben

zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,

wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,

Abb. rechts) kennen.

Das Thema der Schattenspiele hält nach wie vor viele Überraschungen

bereit, die bis in die literarische Metaphorik reichen:

"Gleiten unsere Blicke nicht immerfort an den Anderen ab, wie

in der rasenden Begegnung des Nachts, und lassen uns zurück mit

lauter Mutmaßungen, Gedankensplittern und angedichteten Eigenschaften?

Ist es in Wahrheit nicht so, daß nicht die Menschen sich begegnen,

sondern die Schatten, die ihre Vorstellungen werfen?" (Pascal Mercier:

Nachtzug nach Lissabon. Carl Hanser Verlag, München - Wien

2004, S.116)

|

Das

oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.

Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor

die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers

Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde

ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand

nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine

Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise

nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten

keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der

Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn

fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA

ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:

Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten

Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,

dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit

in dieser Welt des Schattens begründet liegt.

Das

oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.

Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor

die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers

Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde

ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand

nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine

Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise

nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten

keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der

Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn

fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA

ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:

Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten

Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,

dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit

in dieser Welt des Schattens begründet liegt.

Die

Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen

Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,

weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte

befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück

auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei

von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.

Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule

und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät

etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image

vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst

kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten

Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl

als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten

zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,

obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins

Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie

werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,

die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst

demonstrieren.

Die

Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen

Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,

weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte

befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück

auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei

von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.

Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule

und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät

etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image

vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst

kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten

Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl

als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten

zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,

obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins

Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie

werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,

die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst

demonstrieren.

Katalog

der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,

die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.

Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte

Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn

man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt

zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das

Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)

als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem

sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss

der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls

verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen

Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll

vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt

des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt.

Katalog

der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,

die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.

Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte

Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn

man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt

zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das

Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)

als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem

sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss

der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls

verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen

Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll

vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt

des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt. Verweist

man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger

Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,

sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren

Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,

sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die

politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen

Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen

ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und

alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.

Verweist

man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger

Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,

sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren

Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,

sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die

politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen

Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen

ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und

alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.

Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter

dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende

Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,

sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne

beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel

ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz

zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel

am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben

zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,

wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,

Abb. rechts) kennen.

Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter

dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende

Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,

sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne

beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel

ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz

zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel

am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben

zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,

wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,

Abb. rechts) kennen.